○小城市就学援助規則

平成21年3月13日

教育委員会規則第4号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

小城市就学援助規則(平成17年小城市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

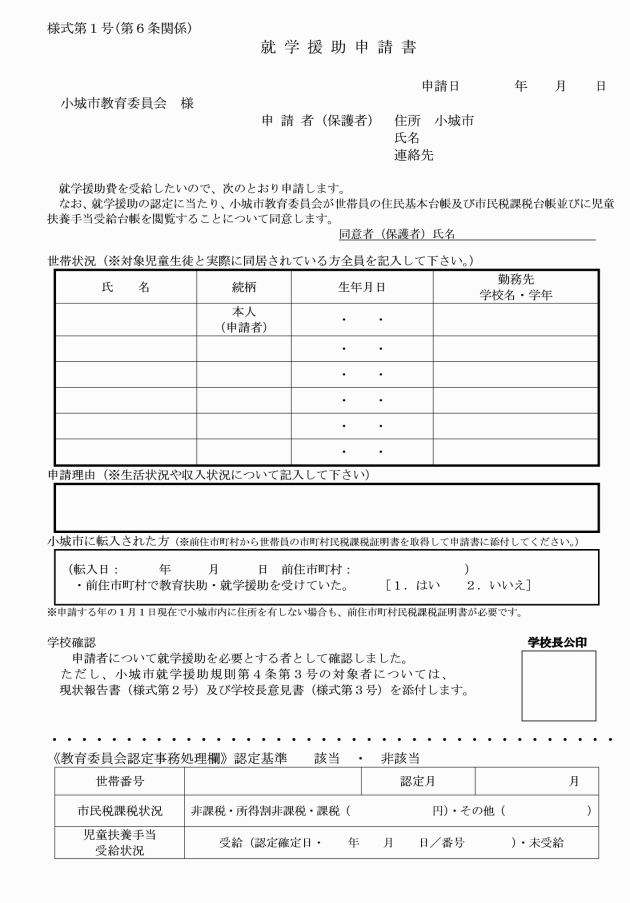

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち翌学年の初めから小学校又は中学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、就学に要する費用(以下「就学援助費」という。)の援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、小城市立小学校又は小城市立中学校(以下「小城市立学校」という。)に就学する児童生徒又は入学予定者の保護者

(2) 市内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の承諾を得て、小城市以外の市町村(以下「他の自治体」という。)が設置する小学校又は中学校に就学する児童生徒をもち、他の自治体から就学援助を受けていない保護者

(3) 他の自治体に住所を有し、小城市立学校に就学する児童生徒をもち、市内に住所を有しないことについて相当の理由があると認められ、他の自治体から就学援助を受けていない保護者

(4) 市内に住所を有し、小城市立学校以外の国公私立小中学校に就学する児童生徒の保護者

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

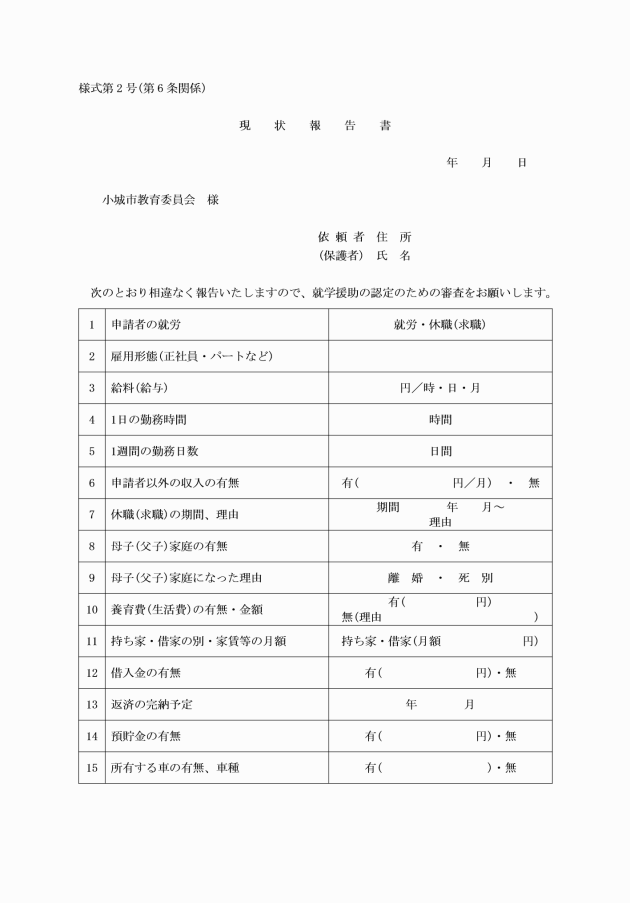

(2) 前号の規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)

(1) 市町村民税(所得割)が非課税又は減免となった場合

(2) 児童扶養手当の支給を受けている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な経済的理由で就学困難と教育委員会が認める場合

(援助の内容)

第5条 就学援助費は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の市町村民税課税証明書は、申請者の世帯を構成する者が申請する年の1月1日現在市内に住所を有し、かつ、その者に係る課税資料の閲覧を教育委員会に対して承諾するときは、提出を要しない。

(1) 申請者の世帯の1箇月の収支明細書

(2) 申請前3箇月程度の収入を証明できる書類

4 入学前又は、年度当初から就学援助費の支給を受けようとする者は、教育委員会が定める日までに申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、新入学児童生徒に係る申請は4月末日までに提出したものに限り年度当初の認定を受けることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、要保護者は、就学援助費の申請を要しないものとする。

(1) 年度当初の申請締切日として教育委員会が定める日までに申請した者 4月1日から当該年度の末日まで

(2) 入学前支給の申請締切日として教育委員会が定める日までに申請した者 教育委員会が認定をした日の属する月から次年度の末日まで

(3) 年度当初の申請締切日の翌日以降に申請した者 教育委員会が認定をした日の属する月から当該年度の末日まで

3 年度途中で申請者の世帯に生活保護法による保護の適用が開始されたときは、当該開始日の属する月の翌月1日から要保護に認定されたものとみなす。

(就学援助費の支給)

第9条 就学援助費は、原則として年度内の学期ごとに3回に分けて支給する。ただし、新入学児童・生徒学用品費は1回目の支給と、校外活動費及び修学旅行費は実施後の支給と併せて支給する。ただし、入学予定者の保護者に対する新入学児童・生徒学用品費はこの例によらず支給することができる。

2 前条第1項第3号に規定する認定者に係る就学援助費は、月割支給とする。

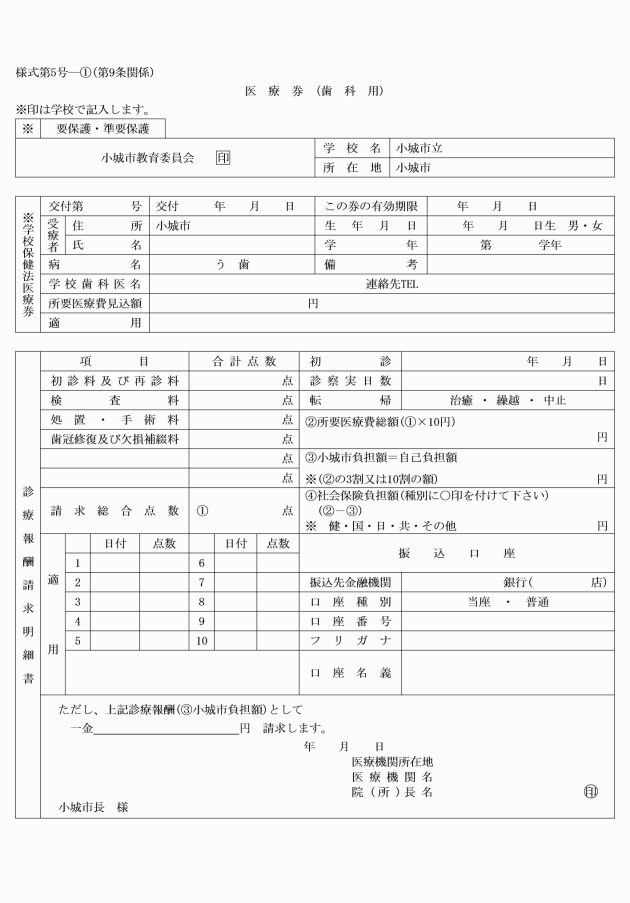

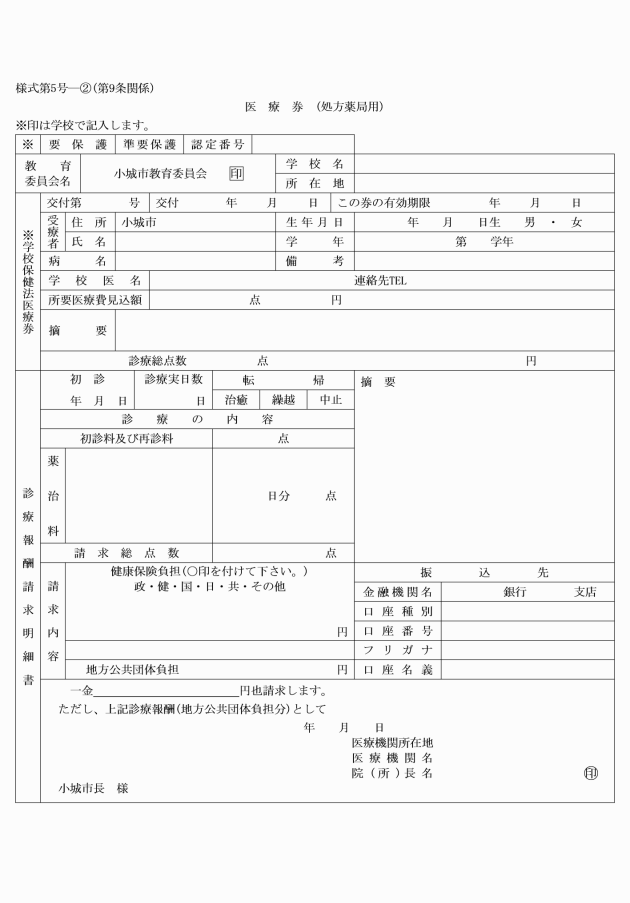

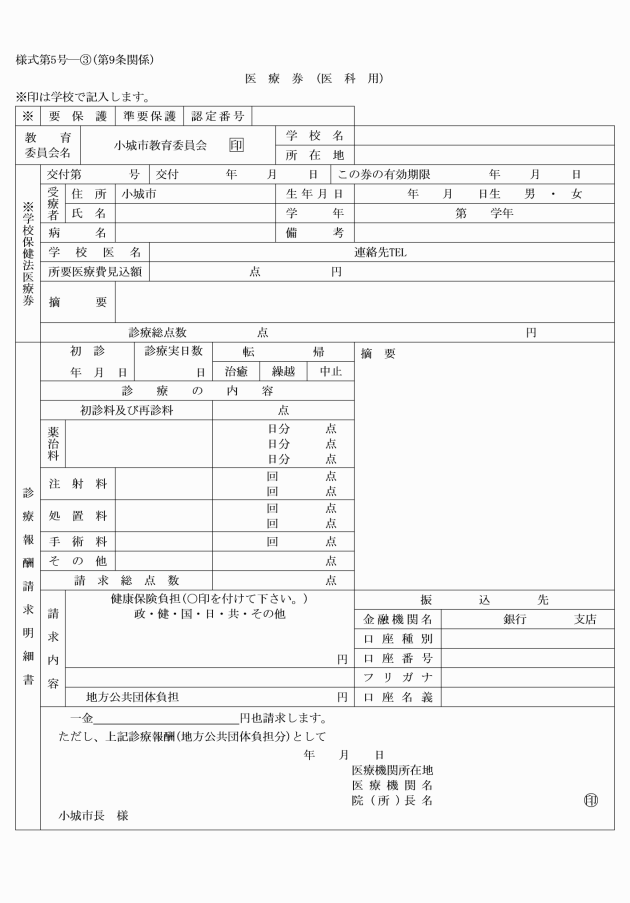

3 医療費については、教育委員会が定める医療券(様式第5号)を使用して治療を行った後に、当該医療機関の請求に基づき教育委員会が直接当該医療機関に支払うものとする。

(委任事項)

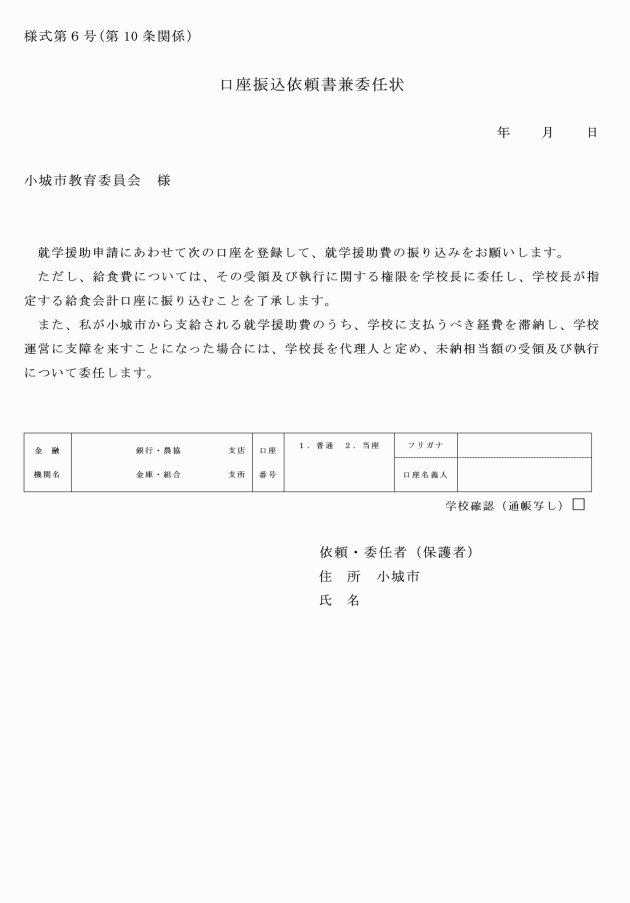

第10条 認定者は、就学援助費の請求及び受領等の権限を当該学校長に委任するものとする。この場合において、認定者は、口座振込依頼書兼委任状(様式第6号)を当該学校長に提出しなければならない。

(就学援助に係る学校事務)

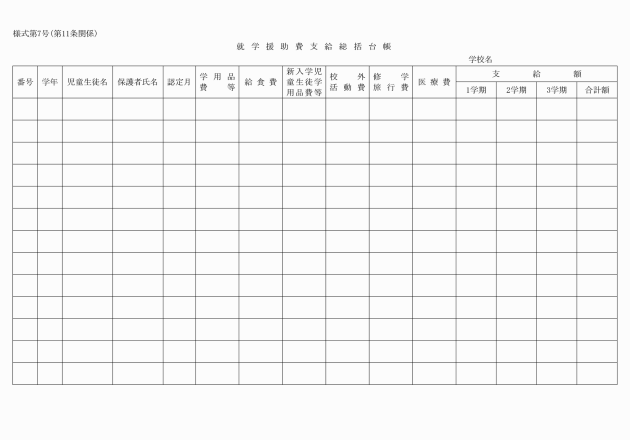

第11条 学校長は、就学援助を受けている児童生徒に係る就学援助費支給総括台帳(様式第7号)を作成し、保管するものとする。

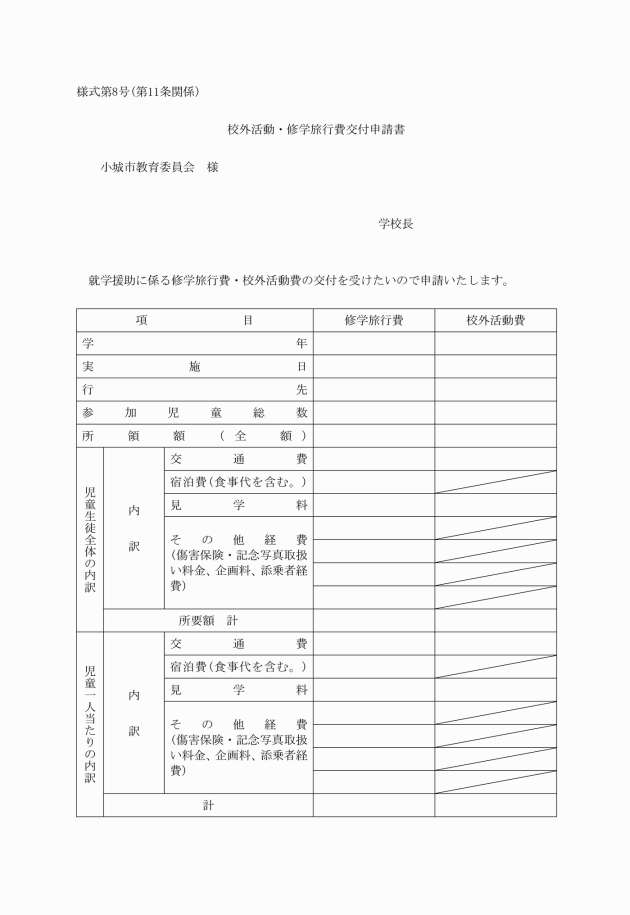

2 学校長は、就学援助費のうち校外活動費及び修学旅行費については、行事終了後速やかに校外活動・修学旅行費交付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

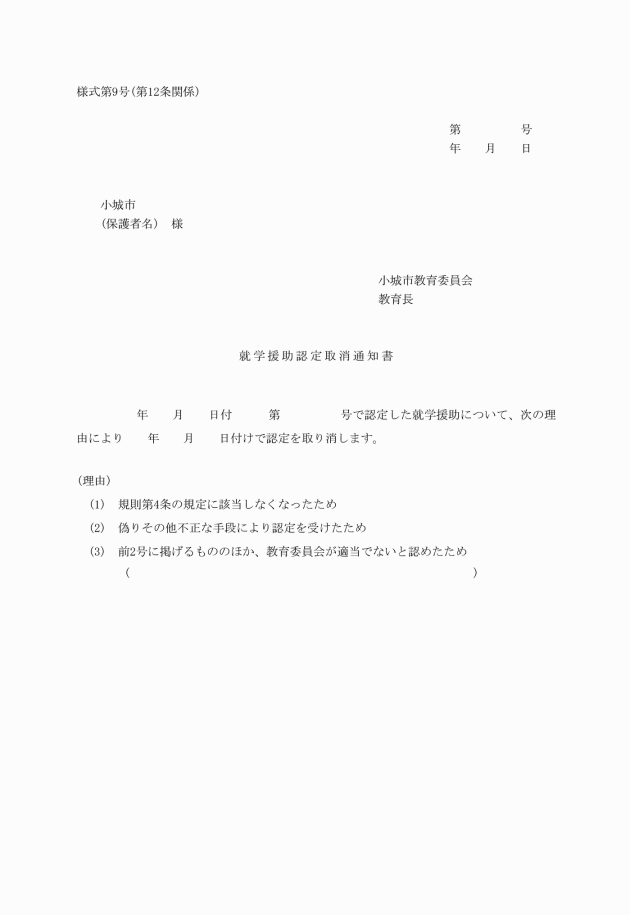

(認定の取消)

第12条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、就学援助費を既に受給しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

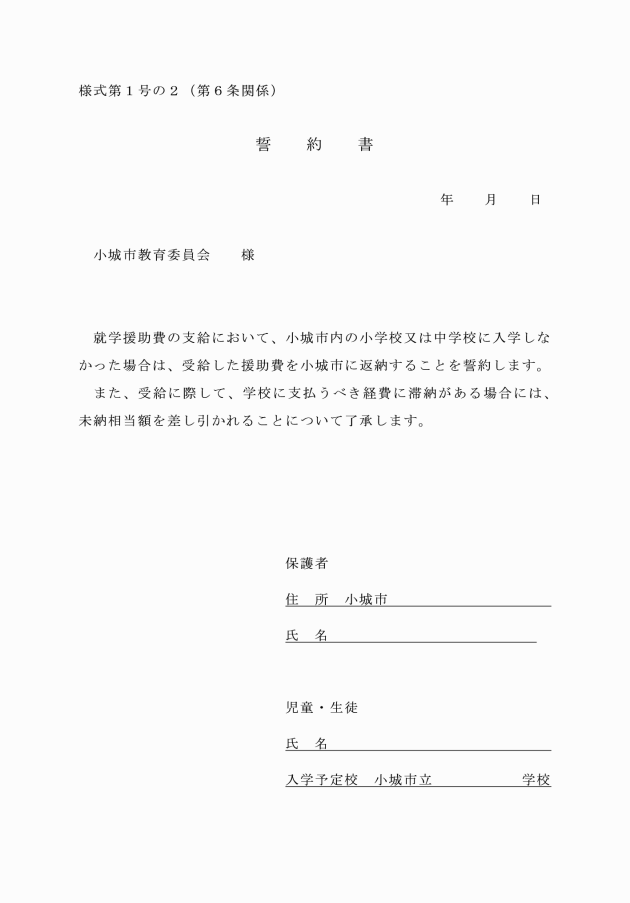

(3) 入学予定者が小城市立学校に入学しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

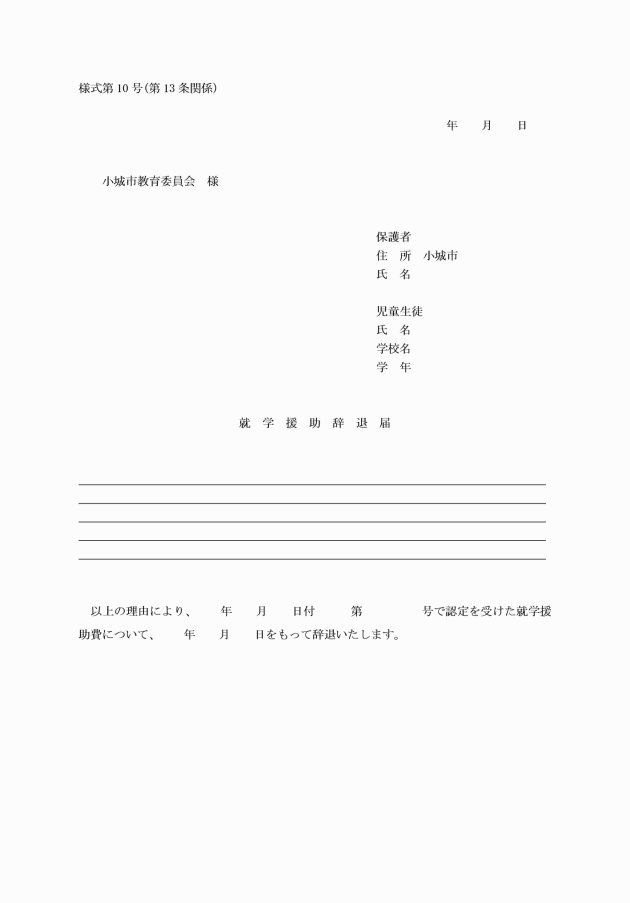

(辞退)

第13条 認定者は、就学援助費の支給を辞退するときは、教育委員会に対し、就学援助辞退届(様式第10号)を提出しなければならない。

(報告義務)

第14条 認定者は、申請した内容に変更が生じたときは、教育委員会へ報告しなければならない。

附則

この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分の就学援助から適用する。

附則(平成22年10月28日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月22日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第10条及び様式第1号並びに様式第6号により、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給する就学援助費の申請、口座振込依頼及び委任に関して必要な手続きについては、施行日前においても行うことができる。

附則(平成29年6月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年12月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月23日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6教委規則9・一部改正)

種類 | 金額 | 支給対象者 | 備考 | |

小学校 | 中学校 | |||

(1) 学用品費等 | 12,100円 (月額1,100円) | 23,100円 (月額2,100円) | 小学1年、中学1年 |

|

14,300円 (月額1,300円) | 25,300円 (月額2,300円) | 小学2~6年、中学2・3年 |

| |

(2) 新入学児童・生徒学用品費 | 54,060円 | 63,000円 | 入学予定者で入学前認定者又は、小学1年、中学1年で4月認定者に限る。 |

|

(3) 給食費 | 保護者が負担する費用の全額 |

|

| |

(4) 校外活動費 | 保護者が負担する費用(ただし、3,690円を上限とする。) | 保護者が負担する費用(ただし、6,210円を上限とする。) |

| 宿泊を伴う場合で、認定月以降の実施分に限る。 |

(5) 修学旅行費 | 保護者が負担する費用(ただし、22,690円を上限とする。 | 保護者が負担する費用(ただし、60,910円を上限とする。) |

| 小・中学校を通じてそれぞれ1回限りの支給で、かつ、認定月以降の実施分に限る。 |

(6) 医療費 | 医療機関の請求に基づき直接医療機関に支払う額(ただし、保健診療における個人負担分に限る。) |

| 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第(74号)第8条各号に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。 | |

(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 保護者が負担する費用の全額 |

| 全額を免除する。 | |

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)

(令3教委規則7・全改)