小城のまつりと伝統芸能

更新日:2025年7月11日

沖ノ島詣り(おきのしままいり)

動画はこちら (リンク先:佐賀県文化課「さが祭時記まつりびと」より)

【時期】毎年旧暦の6月19日

【地区】芦刈町全域ほか

有明海には海岸からは姿の見えない小さなの岩礁があります。この岩礁は「沖ノ島」といい、毎年旧暦6月19日の夜には芦刈はじめ有明海沿岸地域の港からこの島を目指します。

今から 200~300年ほど前、日照りが続き大不作が心配されるほどの干ばつの年がありました。「お島」という女性が雨ごいのため身を投げたところ、願いが届き田畑に恵の雨をもたらしたそうです。「お島」の身が流れ着いた場所が「沖ノ島」だったことから、彼女の行動に感謝した人々はこの島に祠を建て彼女の霊を鎖めるとともに、豊作や豊漁、家内安全を祈願して参詣が行われるようになったと伝わっています。

小城祇園祭(おぎぎおんさい)

動画はこちら(リンク先:佐賀県文化課「さが祭時記まつりびと」より)

【時期】毎年7月第4日曜日

【地区】 小城町松尾 須賀神社

小城町松尾字横町、小城町字上町・中町・下町

小城祇園祭は、旧暦1月15日の花紫祇園、旧暦6月15日の団扇祇園、旧暦8月15日の柿祇園からなります。

特に団扇祇園の山挽きは千葉胤貞が軍事訓練の一環として山挽き神事を行ったことから始まり、五穀豊穣、疫病退散、地域の安全を祈願する祭りとして、千葉氏滅亡後も一時中断しますが、小城藩主となった鍋島家によっても祭りを受け継いで今日に伝わっています。団扇祇園では、上町、中町、下町の3つの挽山が「お祇園さん」と呼ばれて親しまれている須賀神社を目指します。

鎌倉時代に千葉氏によって始められたと伝わる山挽行事は、江戸時代には先山・跡山の2台で執り行われていました。一時中断した時期をはさみ、明治時代には須賀神社の氏子や上町・中町・下町の町民によって3台の挽山で再興されました。

小城祇園の山挽行事は、旧暦6月 15日の祇園会で祇園川沿いの東西の通りで山挽を行ったことが始まりとされています。挽山の製作方法や前夜祭での横町の浮立奉納など、他地域の祇園会では類例がない独自の姿で伝承され、小城を代表する夏祭りとなっています。

※小城祇園祭のうち前夜祭の横町の浮流と本祭の山挽行事は、市重要無形民俗文化財となっています。

砥川八幡神社秋季例祭(とがわはちまんじんじゃしゅうきれいさい)

動画はこちら (リンク先:佐賀県文化課「さが祭時記まつりびと」より)

【時期】毎年10月19日

【地区】牛津町上砥川

砥川八幡神社の秋季例祭はお下りから始まり、太鼓浮立なども奉納されます。中心は白装束で客人をもてなす「宮座」。5地区の小学生らが毎年持ち回りで担当します。

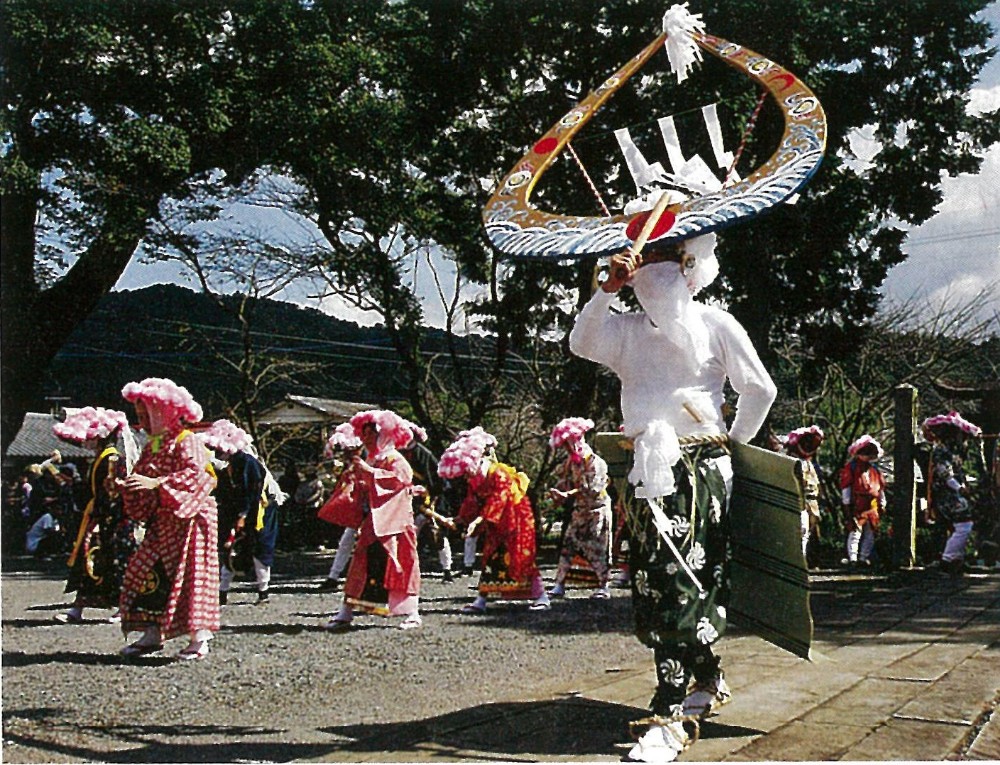

岩蔵天山神社浮立(いわくらのてんざんじんじゃほうのうふりゅう)

動画はこちら(リンク先:佐賀県文化課「さが祭時記まつりびと」より)

【時期】毎年10月15日に近い日曜日

【地区】小城町岩蔵

旧暦の9月15日、岩蔵天山神社に新しいしめ縄を張り新米を供え6部落が輪番で6年毎に奉納します。

浮立に は豊作や天下泰平を祈る 実を奉納しています。400年前の「島原・ 天草の役」のおり、小城藩が戦祈願をしたのが始まりで、舞人は腰にゴザを下げ、巨大な半月形の「テンツキ」という異様なかぶり物をかぶり、勇壮に舞い、大太鼓を打つ姿は剛健な武士を思わせます。

問い合わせ

小城市教育委員会 文化課/梧竹記念館/歴史資料館〒845-0001 佐賀県小城市小城町158番地4(桜城館内)

電話番号:0952-73-8809/0952-71-1132(平日、土曜日、日曜日 8時30分から17時15分まで) ファックス番号:0952-71-1145

メール:bunka@city.ogi.lg.jp

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。