小城市の歴史上の人物

更新日:2025年2月 6日

| 千葉胤貞 | 鍋島元茂 | 閑室元佶 | 潮音道海 | 柴田花守 |

| 古賀利渉 | 松田正久 | 富岡敬明 | 波多野敬直 | 森永惣吉 |

| 納富介次郎 | 中野初子 | 江越礼太 | 中林梧竹 | 今泉俊光 |

| 横尾紫洋 | 南里琢一 | 原口忠次郎 | 池田秀雄 | 高田保馬 |

| 村岡英二 | 平川与四右衛門 | 田中丸善蔵 | 北島浅一 | 永竹威 |

| 田中茂三 |

千葉胤貞(ちばたねさだ)

|

南北朝時代の武将

千葉氏は現在の千葉県千葉市周辺を本拠地としていましたが、元寇を機に西国の所領小城に下向し、本家とは別の肥前千葉氏が誕生しました。胤貞は、鎌倉時代末期に千葉城を築き、須賀神社を勧請、松尾山光勝寺を開きました。現在の曳山を始めたとされています。

多々良浜の戦いでは足利尊氏方として参戦し、勝利に貢献しています。

建武3年(1336年)、下総国(現・千葉県)に帰国する途中、三河国(現・愛知県)で没しました。肥前千葉氏繁栄の基礎を築きました。

|

|

鍋島元茂(なべしまもとしげ)

|

小城鍋島家初代

佐賀藩初代藩主鍋島勝茂の庶長子として慶長7年(1602年)、蓮池小捲(こまかり)の館で生まれました。

元和3年(1617年)、祖父直茂(日峰)の隠居領の小城を譲り受け、初代小城藩主となります。翌年、柳生但馬守宗矩より柳生新陰流の免許皆伝を受け、のちに3代将軍家光の打太刀役を務めました。

寛永14年(1637年)には、島原の乱鎮圧に藩兵をひきいて出陣しました。寛永17年(1640年)に、幕府から佐賀藩の分家として認められました。晩年まで幕府と佐賀藩の仲介役を務め、またさまざまな芸に通じ、20種あまりの免状を受けています。承応3年(1654年)、53歳で死去しました。法名は「祥光院殿月堂善珊大居士」です。

|

|

閑室元佶(かんしつげんきつ)

| 徳川家康の顧問

天文17年(1548年)、小城町晴気円光寺に生まれたと伝えられています。幼少のころ三間山円通寺(小城町)に入り剃髪し、のち四方に遊学して徳川家康に知られるようになりました。後に、足利学校の9代目庠主となりました。関ヶ原の戦いでは家康の軍事顧問として参画し、戦いの吉凶を占っています。

また、この戦いで鍋島勝茂が石田三成の西軍方について行動し、徳川家康の東軍方と敵対する立場をとったにも関わらず、鍋島家が存続できたのは、元佶の取り成しによるところが大きかったといわれています。鍋島直茂・勝茂父子はその返礼として医王山三岳寺(小城町)を建立し、元佶を開山としました。

江戸幕府が開かれた後は、諸宗寺院の管理、幕府の対外交渉をおこなう立場にありました。学問を好んだ家康は、元佶に古書200余部、木製活字10万余を与えました。元佶は慶長4年(1599年)から11年(1606年)にかけて、家康から与えられた活字を用いて『孔子家語』、『貞観政要』、『武経七書』などを刊行しました。小城市立歴史資料館では、元佶が刊行した『伏見版七書』(小城市重要文化財)を所蔵しています。

慶長17年(1612年)、65歳で死去しました。 |

潮音道海(ちょうおんどうかい)

| 祥光山星巌寺の開山

寛永5年(1628年)小城町西川で生まれました。13歳で出家し、医王山三岳寺の瑞巌慶順について学び、その後は上洛し、各地を遍歴して儒学と禅を学びました。承応3年(1654年)に小城に帰郷しました。この年の7月、隠元隆琦(後の黄檗宗開祖)の渡来を聞き長崎へ赴きましたが入門することはできませんでした。その後、黄檗山万福寺(現・京都府宇治市)に隠元を尋ね、その教えを受け継いだ木庵性瑫の弟子となりました。延宝6年(1678年)には小城藩3代藩主鍋島元武の師となりました。潮音道海は関東を中心に布教活動をしていましたが、小城藩のほか、佐賀本藩や鹿島藩とも関係がありました。

5代将軍徳川綱吉は潮音道海に深く帰依しており、館林藩主時代の寛文9年(1669年)に万徳山広済寺を館林城内に建立し、潮音道海を開山としています。天和2年(1682年)、先代旧事本紀大成経事件で罰せられましたが、綱吉の母桂昌院の恩顧により減刑され、翌天和3年(1683年)に黒滝山不動寺(現・群馬県南牧村)の開山となりました。開山した寺院は20ヶ所ほどあります。『潮音道海語録』や、仏教や神道について多くの著書があります。

元禄3年(1690年)、元武によって祥光山星巌寺が建立されると、潮音道海はその開山となりました。元禄8年(1695年)に亡くなりました。 |

柴田花守(しばたはなもり)

|

国学者 春雨の作者

文化6年(1809年)、小城町中町に生まれました。

神道不二教を深く信じ、天保2年(1831年)、23歳のときに中島広足について神典歌道を学ぶ一方で、禅学も学びました。有名な端唄「春雨」は花守が長崎に遊学したとき丸山の料亭花月でつくったといわれています。

明治2年(1869年)に小城藩主鍋島直虎の命を受けて小城に帰り皇典を藩士子弟に講じました。明治3年(1870年)、62歳のときに不二教法の改革を唱え各地を巡講し、明治6年(1873年)に豊国社宮守となりました。明治15年(1882年)、74歳のときに神道実行教会の公許を受け初代管長となっています。明治23年(1890年)、82歳で死去しました。小城市では、毎年4月に花守を偲んで春雨まつりが行われます。

なお、花守の著作『開化古徴』では、長崎出島のオランダ商館医シーボルトの高弟である高良斎に医学稽古のために師事していたことが記されています。また、シーボルト記念館には、シーボルト製作、柴田花守旧蔵の眼球模型が現在所蔵されています。

|

|

古賀利渉(こがとしみつ)

| 幕末に活躍した志士“祇園太郎”

天保4年(1833年)、小城西川の代々小城郡西郷の大庄屋(徒士格・かちかく)の家(別名・竹林居)に生まれました。

藩校興譲館に学び、草場佩川・中林梧竹とも交流がありました。その後若くして尊王思想を唱えるようになります。

安政5年(1858年)に和歌2首を残して脱藩し、九州、四国、近畿などを奔走して真木和泉、江藤新平、副島種臣、桂小五郎等の志士と交わりました。京都では文久3年(1863年)に桂小五郎の紹介で学習院外事掛に出仕し、三条、東久世の公卿と往来しました。また、長州では奇兵隊に入り、祇園太郎と称して高杉晋作などと交わりました。

文久3年の8月、勅使正親町公董を奉じて長州に向かい、筑前の志士中村円太とともに九州各藩に攘夷令を督励するために豊前黒崎(現・北九州市八幡西区)に到着したところで、勅使が召還されたために利渉は都に帰ることができず(八月十八日の政変)、また脚の病気もあり郷里の竹林居に帰りました。病気療養の甲斐なく慶応2年(1866年)に死去しました。 |

松田正久(まつだまさひろ)

|

明治・大正期の政治家

弘化2年(1845年)、牛津町に生まれました。小城藩校興譲館に学び、明治2年(1869年)、25歳で東京に出て昌平校に2年間通いました。陸軍省に出仕し、フランスに3年留学しましたが、その後、陸軍省を退職しました。

明治8年、慈恩山無量寺(三日月町甘木)を本拠に政治結社「自明社」設立運動をおこなっています。長崎県議会議員、衆議院議員を務め、選挙干渉の影響を受けることもありましたが、明治31年(1898年)大蔵大臣、明治33年(1900年)文部大臣、明治37年(1904年)司法大臣を歴任、衆議院議長にも就任し、ついには男爵を授けられています。

原敬とともに政友会の領袖(りょうしゅう)となり、大正2年(1913年)、第一次憲政擁護運動のときには、政友会を率いて運動に尽くしましたが、翌大正3年(1914年)、69歳で死去しました。

*正久の読みには「まさひさ」説と「まさひろ」説があり、「せいきゅう」と音読みする場合もあります。『平成新修旧華族家系大系』霞会館華族家系大系編輯委員会(吉川弘文館・平成7年・1996年)の男爵松田家系図で「まさひさ」とルビがあり、『葉隠の雫』(大正9年・1920年刊)では「まさひろ」とルビが振られています。 |

|

富岡敬明(とみおかけいめい)

|

熊本県の発展に貢献

文政5年(1822年)、小城藩士神代家の次男として小城町に生まれ、天保3年(1832年)に10歳で富岡家の養子となりました。藩校興譲館で学び、21歳のときに10代藩主鍋島直亮に仕え、目付役や山代(現・伊万里市)目代などを務めますが、元治元年(1864年)、太田蔵人刃傷事件に連座して罪を問われ投獄されました。しかし、投獄される以前に江藤新平の窮状を救った関係で、江藤新平や島義勇らが助命運動を起こし、元佐賀藩主の鍋島閑叟の命で明治2年(1869年)にその罪を許され佐賀藩士となりました。

その後、伊万里県権大参事、山梨県権参事、名東県(現・徳島県と淡路島、一時香川県も)権令などの要職を務め、明治9年(1876年)に熊本県権令となります。同年に起こった神風連の乱の平定にあたり、さらにその翌年に起こった西南戦争では谷干城らとともに熊本城を防衛しました。明治19年(1886年)、熊本県知事となり明治24年(1891年)に退官するまでの約15年間、三角西港(三角旧港、重要文化財、九州・山口の近代化産業遺産群の1つ)を建設するなど熊本県の発展に尽力しました。その功績を評されて男爵を授けられ貴族院議員に選出されますが、「われは弁論の士にあらず」と選出の翌年に辞退しました。

晩年は山梨県里垣村(現・甲府市)に移住し、明治42年(1909年)、88歳で死去しました。山梨県赴任時と晩年を過ごした住居は、「旧富岡敬明家住宅」として国登録有形文化財となっています。また、中林梧竹は従兄弟にあたります。

|

|

波多野敬直(はたのたかなお)

|

明治・大正期の司法官僚・政治家

嘉永3年(1850年)、小城藩士波多野家のもとに生まれました。藩校興譲館に学び、慶応2年(1866年)17歳からは熊本の木下塾に学び、明治5年(1872年)、23歳のとき大学南校(東京大学の前身)でドイツ語を修めました。

大正11年(1922年)、73歳で死去しました。秋田市長や佐賀市長、小城町長を務めた野口能毅は実弟にあたります。 |

|

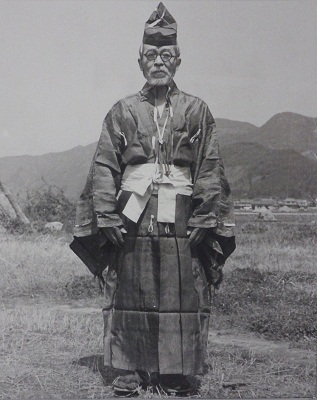

森永惣吉(もりながそうきち)

(写真提供:佐賀県立博物館) |

小城の羊羹業の創始者

弘化3年(1846年)、小城町蛭子町に生まれました。明治元年(1868年)大阪虎屋の手代より小豆の煮方を学び羊羹製造を始めたといわれています。以後工夫を重ね明治31年(1898年)に白羊羹を、明治33年(1900年)に茶羊羹を製造するなど品種改良に努め、明治35年(1902年)の全国菓子品評会で入賞しています。

軍隊の甘味品としても喜ばれ、日清・日露戦争の時には遠い戦場に輸送されてもまったく品質を損なうことがなく、小城羊羹の名声はにわかに全国に高まったといわれています。明治43年(1910年)、65歳で死去しました。 |

|

納富介次郎(のうどみかいじろう)

|

陶磁器業や工芸教育に尽力した工業デザイナー

天保15年(1844年)、小城藩士柴田花守の次男として生まれ、安政6年(1859年)、佐賀藩士納富六右衛門の養子となり、長崎で南画を学びました。

文久2年(1862年)、幕府勘定吟味役根立助七郎の従者として、佐賀藩士中牟田倉之助や長州藩の高杉晋作とともに上海へ渡り、貿易調査を行い見聞録(上海雑記)を書きました。この後、明治2年(1869年)にも、大阪佐賀藩商会の貿易業務で再び上海を訪れています。明治6年(1873年)、ウィーン万国博覧会で佐野常民の従者として渡欧し、陶磁器の製造を学び、フランスのセーブル製陶所を見学して明治8年(1875年)に帰国、さらにその翌年の明治9年(1876年)にはフィラデルフィア万国博覧会の専任審査官(出品審査)となって渡米し、帰国後は江戸川製陶所を設立しました(ただし7年後に閉鎖)。

陶器や漆器の製造指導で石川県に招かれると工業学校の設立を県に働きかけ、明治20年(1887年)、金沢工業学校(現・石川県立工業高等学校)が創立されるとその初代校長に就任しました。その後、富山県高岡工芸学校(現・富山県立高岡工芸高等学校)、香川県工芸学校(現・香川県立高松工芸高等学校)を創立させ、佐賀県立工業学校(現・佐賀県立佐賀工業高等学校)から県立有田工業学校(現・佐賀県立有田工業高等学校)を独立開校させるなど、工芸教育に尽力しました。納富によって創立・開校した4校は互いに姉妹校となっています。

晩年は東京で絵画と彫刻をたしなみ、大正7年(1918年)、73歳で死去しました。 |

中野初子(なかのはつね)

|

電気工業会に貢献

安政6年(1859年)、小城町下岡小路(現・小城町本町)に生まれました。生まれた日がこの年の最初の子の日であったので初子と名付けられます。

小城藩校興譲館に学び、明治7年(1874年)工部大学校(東京大学工学部の前身)に入学しました。卒業後、明治21年(1888年)にアメリカ、イギリスに留学し、アメリカのコーネル大学で電気工学を専攻しています。「アークランプの能」という論文を書き、「マストルオブサイエンス」の学位を受けました。明治24年(1891年)に帰国し、工科大学教授就任、明治32年(1899年)には工学博士となります。

また、東京電燈会社において大発電機の設計、最高圧送電に成功し電気工業会に貢献し、大正3年(1914年)、56歳で死去しました。 |

|

江越礼太(えごしれいた)

|

産業教育の先駆者

文政10年(1827年)、小城町新小路(現・小城町本町)に生まれました。明治5年(1872年)の「学制」公布の際、有田白川小学校および付設の勉脩学舎舎長として多大の貢献をしました。この勉脩学舎は日本最初の実業教育を行ったところとして注目されています。有田町では退職にあたり生涯年金200円を送りました。明治25年(1892年)、66歳で死去しました。

墓は陶祖李参平と同じ墓にあります。明治36年(1903年)、頌徳碑が陶山神社に建設され、有田町では大正3年(1914年)以来毎年「江越祭」が開催され、町開発の恩人として慕われています。 |

|

中林梧竹(なかばやしごちく)

|

書聖

文政10年(1827年)、小城町新小路(現・小城町本町)で生まれました。小城藩校興譲館に学び、草場佩川に師事し小城藩9代藩主直堯に認められ、10代藩主直亮に仕えます。

天保10年(1839年)、13歳で江戸に遊学し書を山内香雪、市河米庵に学びました。安政元年(1854年)、28歳で帰藩し、興譲館指南役などを務めました。明治4年(1871年)、45歳のころから一切の職を辞して書に専念するようになります。51歳のころになると中国書道に着目し、長崎に移住した余元眉を知り、明治15年(1882年)、56歳で中国に渡りました。中国では、潘存に師事して六朝書道を学び王羲之に傾倒し、長鋒による連綿草書を極めて帰国しました。

明治17年(1884年)、58歳の7月から副島種臣らの斡旋で東京銀座の「伊勢幸」に居住し、以降ここを拠点に全国を遍歴しました。明治24年(1891年)、65歳のときに副島の紹介で明治天皇に王羲之の十七帖の臨書を奉献しました。

明治31年(1898年)、72歳のとき富士山頂に「鎮國之山」の銅碑を建立しました。明治41年(1908年)、82歳のときに帰郷し、三日月町金田に「梧竹村荘」を営み「観音堂」を建立しました。

明治44年(1911年)、85歳のときに再度上京していましたが、大正2年(1913年)、87歳のとき病気で再度帰郷し、同年8月4日、「梧竹村荘」で死去しました。

|

|

今泉俊光(いまいずみとしみつ)

|

(画像提供:備前長船刀剣博物館) |

小城に生まれた備前刀復興の祖

明治31年(1898年)に小城町に生まれました。大正13年(1924年)に現在の岡山県倉敷市に移り住むと、紡績会社へ勤めながら昭和7年(1932年)ごろから独学で作刀の研究を始めました。昭和9年(1934年)には備前伝の作刀技術の口伝を受け、本格的に鍛刀と備前伝の研究を行うようになりました。昭和19年(1944年)に現在の瀬戸内市長船町に移住し、翌昭和20年(1945年)2月に鍛刀場開きの火入れ式を行いましたが、8月に終戦を迎えて武器の生産が禁止されたため、昭和29年(1954年)に刀匠の許可を受けるまで作刀ができなくなりました。この間、火箸や包丁、鎌などを製作しましたが思うようなものが作れずに苦労していました。

昭和30年(1955年)に始まった作刀技術発表会に出品し、文化財保護委員会委員長賞など数々の賞を受賞しています。これらの功績により、昭和34年(1959年)には、岡山県重要無形文化財技術保持者(備前刀製作)の認定を受け、後に長船町名誉町民や勲五等双光旭日章などの栄誉を授かりました。95歳で新作刀展覧会に出品するなど精力的に作刀を続け、平成7年(1996年)に97歳で亡くなりました。

昭和年間の初期に直系の備前刀鍛冶が途絶え、存廃の危機に瀕していましたが、これを救ったことから、備前刀復興の祖と呼ばれています。平成10年(1999年)、備前おさふね刀剣の里内に「今泉俊光刀匠記念館」が開館し、俊光刀匠の偉業を伝えています。

|

|

横尾紫洋(よこおしよう)

|

尊王の先駆者

享保19年(1734年)、佐賀郡大和町尼寺に生まれました。名は道質といい、紫洋と号しました。幼時より春日山高城寺(現・佐賀市大和町)の住職陽山師複和尚について和漢の学を修め、のちに儒者瀧鶴台に師事し、関白九条家の知遇を得て光格天皇の侍講となりました。

宝暦年間(1751年から64年)に討幕の計画をめぐらし、同士を募っていましたが発覚して捕らえられ、川久保藩領内である仏日山永明寺(現・芦刈町小路)に幽閉されました。天明4年(1784年)に斬罪に処せられました。墓は永明寺にあります。紫洋の死から約80年後、王政復古の明治維新を迎えました。 |

南里琢一(なんりたくいち)

|

芦刈の発展に尽くした政治家

安政6年(1859年)、芦刈町川越に生まれました。小城藩校興譲館に学び、のち川副二水に漢学を学びました。

明治21年(1888年)に町村制が施行されると、30歳の若さで村長に選ばれ村政に尽くしました。のちに政友会の領袖松田正久の片腕として政界で活躍しました。昭和13年(1938年)、79歳で死去しました。 |

原口忠次郎(はらぐちちゅうじろう)

|

神戸市の発展に貢献

明治22年(1889年)、芦刈町小路に生まれました。旧制小城中学校、第四高等学校(金沢大学の前身)を経て京都帝国大学工学部に学びました。

卒業後は専門技師として内務省に入り、満州国新京国土建設所長など各地の土木出張所長を歴任しました。昭和20年(1945年)、神戸市の戦後復興本部長や助役を務め、昭和23年(1948年)参議院議員に当選しました。その翌年の昭和24年(1949年)、神戸市長に当選して以後連続5期20年務め、神戸港の整備や六甲山ドライブウェイなど道路の整備を行い、神戸市の発展に尽力しました。その後、神戸港は世界有数の国際貿易港となっています。昭和51年(1976年)、86歳で死去しました。工学博士でした。 |

池田秀雄(いけだひでお)

|

大正・昭和期の内務官僚・政治家

明治13年(1880年)、三日月町久本に生まれました。旧制佐賀中学校、第五高等学校(熊本大学の前身)を経て東京帝国大学に学びました。卒業後、東京朝日新聞に入社し政治部記者として活躍しましたが、後藤新平のすすめもあって官僚に転進、各県の理事官や内務部長などを歴任し、大正13年(1924年)に秋田県知事となりました。その後、朝鮮総督府殖産局長、北海道庁長官を務め、退官後の昭和7年(1932年)以後、佐賀県選出の衆議院議員として4回当選し、広田弘毅内閣の商工政務次官を務めました。昭和29年(1954年)、73歳で死去しました。 |

高田保馬(たかたやすま)

|

学問と教育に一生をささげた人

明治16年(1883年)、三日月町遠江に生まれました。小さい頃から本が好きで佐賀中学校までの往復16キロの道のりも本を読みながら通学しました。

明治35年(1902年)、19歳のとき、熊本第五高等学校(現在の熊本大学)の医科に入学しましたが医学より社会学を勉強したくなり、翌年文科に入学しなおしました。そこで「貧富の差は社会の大問題である。」と考えるようになり、貧しい人を救い貧富の差をなくす社会をつくるために学問の道で生きていくことを決心しました。

大正3年(1914年)、30歳のときに京都帝国大学法科講師、36歳のときには広島高等師範学校教授となり、38歳のときに文学博士の学位を受けました。その後も色々な大学の教授を歴任し、83歳まで学問と教育に力を注ぎました。社会学および経済学の2つの領域におけるわが国の第一人者でもあり、『社会学原理』、『経済学新講』をはじめ、著書は100冊余り論文は500余りにもなりました。

保馬は同時に優れた歌人でもあり、3冊の歌集を出し、たくさんの歌が綴られています。母校三日月小学校の玄関横には『小さきは 小さきままに 花さきぬ 野辺の小草の 安けきを見よ』の歌碑が建てられています。この歌には弱いものに対する保馬の優しさが感じ取ることができます。人に対してやさしく親切で、上下のへだてなく接したので家や研究室には多くの人が出入りしていたそうです。

昭和47年(1972年)、88歳で死去しました。生家は今も三日月町遠江にあります。

|

|

村岡英二(むらおかえいじ)

|

三日月町の農業の発展につくした人

大正元年(1912年)、三日月町甘木に生まれました。旧制小城中学校を卒業し、中国の奉天商科学院を卒業しました。

終戦になり日本へ帰ってきて昭和24年(1949年)に37歳の若さで旧三日月村の村長になりました。当時は戦争が終わって間もない頃で食糧や住宅などたくさんの問題をかかえていて、加えてその年の8月にジュディス台風によって甚大な被害を受けました。しかし、村岡は先頭に立ってこの困難を乗り越えていきました。

昭和30年代からは佐賀県でいち早く農地の交換分合や土地改良事業に取り組み、 「土地改良の村岡」といわれるほどでした。こうした努力が昭和40年(1965年)から始まった圃場整備事業へとつながっていくことになります。昭和42年(1967年)には「米作り日本一」の朝日農業賞を受賞しました。昭和45年(1970年)頃からはトラクターやコンバインなどの大型機械が使われるようになり三日月町の農業も大きく変わっていきました。このように農業が発展していったのは村岡の決断力と将来を見通したすぐれた考えがあったからです。

農林大臣表彰4回など、全国的な表彰を受けました。町民から信頼され、昭和63年(1988年)までの通算35年間町長を務め、平成元年(1989年)、77歳で死去しました。 |

|

平川与四右衛門(ひらかわよしえもん)

|

砥川石工

江戸時代に活躍した砥川石工を代表する棟梁で、与四右衛門の名は少なくとも3代にわたって世襲されたと考えられます。主に石仏を彫り、貞享4年(1687年)から宝暦9年(1759年)年までに作られた約40体の作品が北部九州(佐賀・長崎・熊本)一帯で確認されています。 |

田中丸善蔵(たなかまるぜんぞう)

|

玉屋デパート創始者

明治時代から昭和初期にかけて活躍した実業家で、玉屋デパートの創始者です。

初代善蔵は若年のころより行商で成功を収め、牛津町に呉服屋「田中丸商店」を創業し発展の礎を作りました。二代目善蔵は、多角経営に乗り出し、佐世保玉屋を拠点とし、福岡・小倉・佐賀に次々に玉屋デパートを建設し、“九州財界の雄”といわれた新興の実業家でした。 |

北島浅一(きたじまあさいち)

|

大正から戦後にかけて活躍した洋画家

明治19年(1887年)、牛津町新町に生まれ、牛津小学校から旧制小城中学校へと進み、明治45年に東京美術学校西洋画科を卒業しました。

大正8年(1919年)、フランスに留学し、ドイツ・オランダ・ベルギー等西欧諸国を回り、大正11年(1922年)に帰国しました。帰国後は東京に定住して、帝展や文展を中心に創作活動を続け、昭和23年(1948年)、61歳で死去しました。 |

永竹威(ながたけつよし)

|

陶芸評論家

大正5年(1916年)、石工の集落である牛津町谷に所在する臨済宗常福寺の次男として生まれました。

東京高等工業学校電気化学科を卒業し、佐賀県庁に就職すると、美術・陶芸の技術保存に従事し、県の文化財専門員、文化財審議委員、県文化館長、文化課長を歴任しました。

有田陶磁器を国の内外に紹介して有田焼の発展に貢献し、陶芸研究の功績により、文部大臣表彰をはじめ、多くの表彰を受け、昭和62年(1987年)、71歳で死去しました。 |

田中茂三(たなかもさぶ)

| 牛津町につくした教育者

明治7年(1874年)、牛津町練ヶ里で生まれました。明治24年(1891年)から昭和2年(1927年)の退職までの35年間、牛津小学校で教鞭をとり、ほとんど1年生担任として奉職しました。

その教育者として献身的な姿勢は、教え子やその保護者たちから敬愛され、昭和3年(1928年)、牛津小学校(現在の牛津高校)内に子弟有志により顕彰碑が建立されました。昭和31年(1956年)、82歳で死去しました。 |

問い合わせ

小城市教育委員会 文化課/梧竹記念館/歴史資料館〒845-0001 佐賀県小城市小城町158番地4(桜城館内)

電話番号:0952-73-8809/0952-71-1132(平日、土曜日、日曜日 8時30分から17時15分まで) ファックス番号:0952-71-1145

メール:bunka@city.ogi.lg.jp

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。