令和6年度児童手当制度改正

更新日:2025年4月 1日

【重要なお知らせ】制度改正による申請猶予期限は令和7年3月31日までです

制度改正後に、児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。

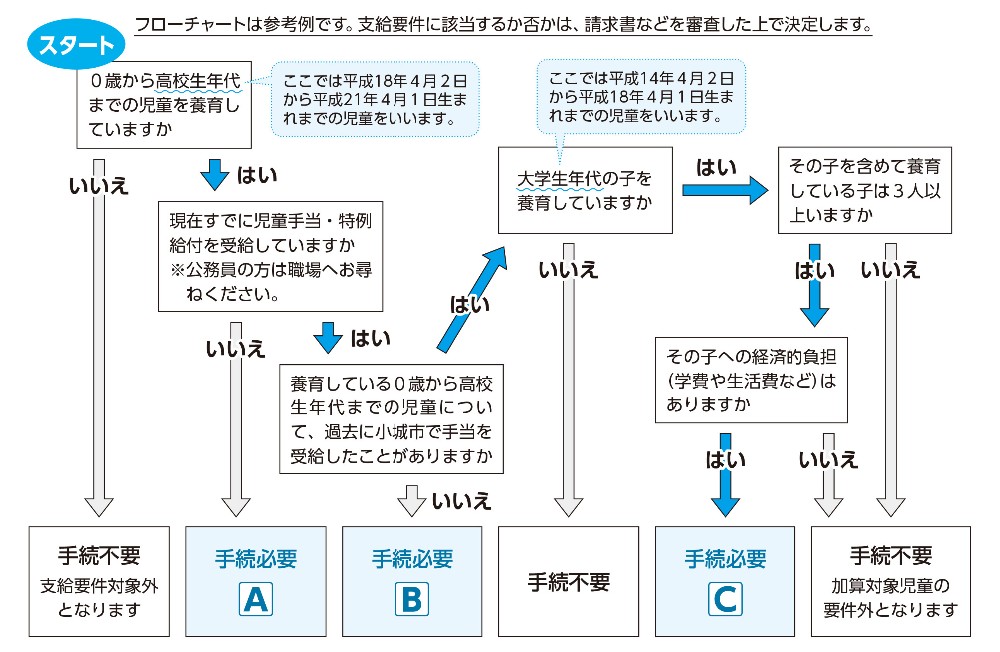

現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代までの児童を養育している方や、大学生年代の児童を養育しており、その子を含めて3人以上の子を養育している方等は手続きが必要です。お早めに申請をお願いします。

令和6年10月1日から児童手当制度が一部変更されました

児童手当制度の一部改正によって、令和6年10月以降(令和6年12月支給分)の児童手当制度の一部が変更されました。

児童手当制度についてはこちら。

制度改正に伴い世帯の状況により、届出が必要な場合があります。

主な変更点

1.支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。

※高校生年代とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)の養育している子をいいます。

2.所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得の額に関係なく、児童手当が支給されます。

※なお、父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。

3.第3子加算の増額

第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。

4.第3子加算の数え方(カウント方法)の変更

児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生年代の子から数えて3番目以降の子の手当に「3.第3子加算の増額」が適用されます。

大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

※大学生年代とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)の養育している子をいいます。

5.児童手当の支給月の増

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。

現行制度では4カ月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2カ月分の手当が隔月に支給されます。

制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)(令和6年10月・11月分)です。

6.支払通知を廃止

支給月額は、資格認定時、または支給額改定があった場合に通知します。児童手当の支給状況は通帳記入などによりご確認ください。

【 制度内容の比較 】

| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |

| 支給対象 |

中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |

高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |

| 所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |

| 手当月額 |

・3歳未満:月15,000円 ・3歳〜小学校修了まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が 所得「制限」限度額以上、 所得「上限」限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円を支給。 |

・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳〜18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額に。 |

| 第三子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |

| 支給月 |

2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |

偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |

| 支払通知 | あり | なし |

児童手当について(外部リンク)(こども家庭庁の児童手当のページ)

新制度の児童手当支給額

| 年齢 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |

| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円(一律) |

| 3歳~小学生 | 10,000円 | |

| 中学生 | ||

| 高校生年代 |

※「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)の養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の支給対象児童をいいます。

申請について

制度改正による申請が必要な方

制度改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方等は手続きが必要です。期限内に必要書類を提出してください。

改正法の施行日(令和6年10月1日)前の事前申請を受け付けます。

令和6年9月末までに申請される場合は、令和6年10月1日時点の見込に基づく内容で申請してください。

施行日前の事前申請を行ったが、施行日より前に請求者が他市町村等へ転出した場合は、小城市への請求は却下となります。転入届出後、新住所地の市町村等で改めてお手続きが必要です。

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請ください。

※受給資格者が小城市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請ください。

手続きフローを参考にご覧ください。

Aに該当する方はこちら

Bに該当する方はこちら

Cに該当する方はこちら

Aに該当する方

高校生年代の児童のみを養育している方・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方等

対象児童が小城市にお住まいの場合は、令和6年8月下旬〜9月上旬に、申請が必要な可能性のある世帯の方に対し申請案内を送付します。

※子と別居している場合や、市に申請履歴がない場合等、案内を送付できない場合があります。9月30日までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。

【手続きに必要なもの】

- 児童手当 認定請求書(PDF:512KB)

- 児童手当 認定請求書(記入例)(PDF:994KB)

- 請求者名義の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)が分かるものの写し

※父母等の2人以上で同一の児童を監護し、生計が同一の場合、所得の高いほうが請求してください

《その他、ケースにより必要となる書類》

請求者の配偶者または児童の住民票が小城市外にある場合

- 配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)

請求者と高校生年代までの児童が別居の場合

- 別居監護申立書(PDF:149KB)

「請求者が生計費を負担している大学生年代の子」を含めた子の合計人数が3人以上の場合

- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:174KB)

- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:270KB)

離婚、離婚協議中で父母が別居しており、児童と同居の父母が認定請求する場合

- 同居父母優先申立書(PDF:162KB)

- 離婚、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類

※配偶者と別居されている場合の取扱いについては、子ども家庭庁のページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」においても解説しています。

その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

Bに該当する方

現在、児童手当を受給していて、小城市で児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を養育している方等

【手続きに必要なもの】

- 児童手当 額改定認定請求書(PDF:192KB)

- 児童手当 額改定認定請求書(記入例)(PDF:498KB)

《その他、ケースにより必要となる書類》

請求者の配偶者または児童の住民票が小城市外にある場合

- 配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)

請求者と高校生年代までの児童が別居の場合

- 別居監護申立書(PDF:149KB)

その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

Cに該当する方

現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

【手続きに必要なもの】

- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:174KB)

- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:270KB)

(本来、「児童手当 額改定認定請求書」も提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きされた場合はこれを省略できます。)

※「確認書」で申出された対象の子が就学していない期間は、毎年6月に現況届の提出が必要になります。また、「確認書」に記入された卒業予定時期経過後、引き続き児童手当の多子加算の対象とするには、再度「確認書」の提出が必要になります。

《その他、ケースにより必要となる書類》

請求者の配偶者または児童の住民票が小城市外にある場合

- 配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)

その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

制度改正による申請が不要な方

以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。

ただし、新たに追加する児童(別居している児童含む)等がいる場合には申請が必要です。

- 児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない場合

- 児童手当を受給中で、第3子にあたる子がいるため、多子加算額の増加により手当額が増額となる場合

- 児童手当等を受給中で、手当区分が「特例給付」であるため、所得制限廃止により手当額が増額となる場合

- 児童手当等を受給中で、小城市で児童手当を受給したことがある高校生年代の子が支給対象となるため、手当額が増額となる場合

※高校生年代の子と別居している場合等は、申請が必要な場合があります。

提出先

小城市 社会福祉課 子育て支援係

提出方法

窓口への持参、もしくは郵送にて提出ください。

なお、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

※郵送での提出は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。

〒845-8511

小城市社会福祉課 子育て支援係(児童手当担当)

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

※郵送での申請の場合、到達日をもって請求日(受付日)と取扱うことになっています。期間に余裕を持った提出をお願いします。

※令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。

| 受付時期 | 支払対象となる月 | 支払時期 |

| 令和7年3月31日までの申請受付分 | 令和6年10月分からの手当 |

審査後順次支給(制度改正後の初回支給は12月) ※制度改正後の初回支給は令和6年12月ですが、申請時期によって、12月に支給できない場合があります。 ※申請により増額となる場合で、増額前の手当額を支払済みの場合、審査後、次の支給時に差額を上乗せして支払います。 |

| 令和7年4月1日以降の申請受付分 | 申請月の翌月分からの手当 |

審査後、申請月に応じて順次支給 ※増額の場合は、申請月の翌月分から手当額が増額されます。 |

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

認定者には改正法施行日(令和6年10月1日)以降に、支給額等を記載した認定通知書を送付します。

※国の方針を踏まえて改正法の施行前に申請を受け付けています。しかし、制度改正に関する認定通知書や額改定通知書等の審査結果の通知は、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、申請から審査結果の通知までお待たせしますが、ご理解くださいますようお願いします。

問い合わせ

小城市役所 こども家庭課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2

電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162

メール:kodomokatei@city.ogi.lg.jp

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。