公的年金からの個人住民税(市県民税)の特別徴収について

更新日:2025年9月 3日

個人住民税(市県民税)の年金特別徴収(年金引き落とし)とは

公的年金の所得にかかる個人住民税(市県民税)と森林環境税について、公的年金支払者(特別徴収義務者)が公的年金から引き落とし、本人に代わり小城市に納入する制度です。(地方税法第321条の7の2)

特別徴収の対象となる公的年金の種類

- 国民年金、厚生年金及び共済年金等で一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象となります。

- 遺族年金や障害年金等の非課税年金からは引き落としされません。

特別徴収の対象となる方

その年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に対し、個人住民税(市県民税)と森林環境税が課税される方が対象となります。ただし次に該当される方は特別徴収の対象となりません。

〈特別徴収の対象とならない方〉

- 課税対象年度分の老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方

- 年金から特別徴収される介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・個人住民税(市県民税)・森林環境税の税額等が、老齢基礎年金等の額を超える方

- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方

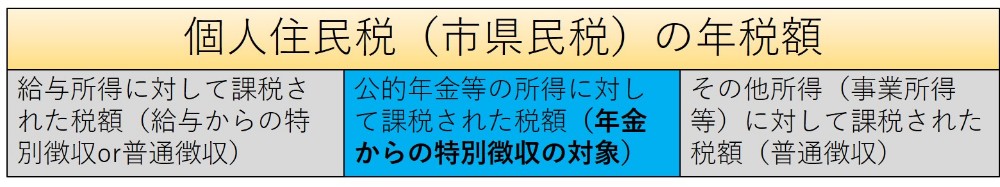

特別徴収の対象となる税額

年金から差し引かれる対象となる税額は、前年の1月から12月に支払われた公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金等を含みます)の所得に対する税額です。

※公的年金の他に、給与や事業所得等を有している方については、公的年金からの特別徴収とは別に、給与からの特別徴収や納付書によって市県民税を納めていただく必要があります。(その場合には、合計額が市県民税の年税額になります。)

公的年金からの徴収方法について

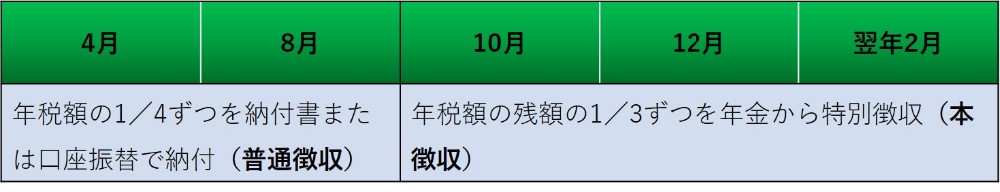

新たに特別徴収の対象となる方(新たに65歳となる方)

10月から特別徴収が開始されるため、6月、8月は公的年金所得に係る年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただき、10月、12月、翌年2月は公的年金等所得に係る年税額から6月、8月に徴収した税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを特別徴収します。

新たに年金から特別徴収の対象になる方の徴収方法

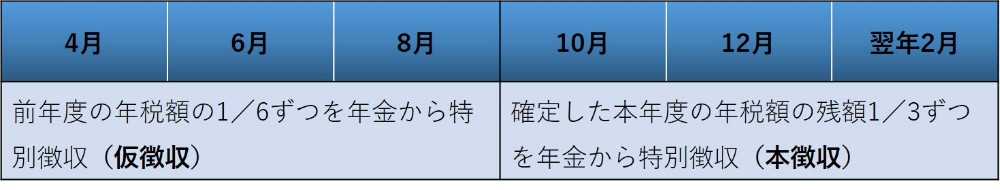

仮徴収とは(4月・6月・8月 徴収分)

前年度、年金から特別徴収されていた方が対象となります。なお、年金所得にかかる個人住民税(市県民税)の年税額は毎年6月に決定し、年金保険者へ特別徴収を依頼します。このため、4月・6月・8月は、前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分割した金額(6分の1した金額)をそれぞれ仮徴収として特別徴収します。

本徴収とは(10月・12月・2月 徴収分)

10月・12月・2月の徴収分は、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として特別徴収します。

前年に年金から特別徴収されている方の徴収方法

特別徴収が停止となる場合

以下の場合に公的年金からの特別徴収が停止されることがあります。

- 特別徴収されている年金の支給を受けなくなった場合

- 特別徴収されている年金受給者が死亡した場合

- 介護保険料の引き落としが停止した場合

- 所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料、個人住民税(市県民税)と森林環境税の合計額が特別徴収されている年金の支払額を超える場合

- 年金支払者より、特別徴収ができない旨の通知があった場合

- 小城市から転出した場合

特別徴収が停止となった後の納税について

特別徴収が停止となると、納付済額を差し引いた残額が普通徴収(納付書または口座振替)となります。

なお、特別徴収が停止となり、普通徴収に変更となっても年金支払者とのデータ授受に一定の時間を要すため、やむを得ず特別徴収されてしまう場合があります。納めすぎとなった場合は、還付等の通知を送付します。

※特別徴収が停止となると、翌年度4月・6月・8月で引き落としする予定であった仮徴収額につきましても年金引き落としとなりませんのでご注意ください。

年金特別徴収に関するQ&A

Q1.なぜ、年金からの特別徴収を行うのですか?

A1.納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるものです。隔月に支給される公的年金から個人住民税(市県民税)を特別徴収することにより、市の窓口や金融機関等に出向いていただく必要がなくなります。また、お支払いの回数が普通徴収の年4回から年6回に増えることにより、1回で納めていただく金額の負担が軽減されます。

Q2.公的年金からの特別徴収をやめたいのですが、これまでどおり納付書(口座振替)で支払いできますか?

A2.ご本人の意思による納付方法の選択はできません。地方税法において、公的年金の支給を受けている納税義務者については、公的年金にかかる市県民税は年金から特別徴収するものと規定されています。

Q3.年金機構から送られてくる年金振込通知書に個人住民税と記載がありますが、市県民税とは異なるものですか?

A3.年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは市県民税と同じものです。市県民税は毎年6月に決定しますが、6月に届く年金振込通知書は、市県民税が決定する前に作成されるため、個人住民税額の欄は前年の額と同額が記載されています。正式な税額については小城市からお送りしている市県民税・森林環境税納税通知書をご確認ください。なお、年金保険者との情報連携の都合上4月・6月・8月は正式な税額への変更が間に合いません。年金から引き落としされる税額が、前年度と比較して大幅に減少した方は、4月・6月・8月の年金から個人住民税(市県民税)を納めすぎとなることがあります。その場合は、後日還付又は充当させていただきます。

Q4.複数の年金をもらっていますが、どの年金から特別徴収されるのですか?

A4.厚生年金、共済年金、企業年金など、すべての公的年金等の所得にかかる市県民税・森林環境税が公的年金からの特別徴収の対象税額となります。ただし、その税額が徴収されるのは、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等のいずれか1つの年金となります。

Q5.公的年金のほかに、給与からも住民税が引かれています。二重課税ではないですか?

A5.公的年金から特別徴収されるのは年金にかかる個人住民税(市県民税)です。このため年金以外の所得(給与所得や事業所得等)がある場合は、その所得にかかる個人住民税(市県民税)は年金から特別徴収できませんので、普通徴収(納付書や口座振替)や給与からの特別徴収となります。つまり、一年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重に支払っているわけではありません。

Q6.65歳未満で年金所得がありますが普通徴収(納付書や口座振替)となっています。給与からの特別徴収に切替ができますか?

A6.平成22年度の税制改正により、65歳未満の給与所得者の方については、公的年金等に係る市県民税の税額を給与分と合算して、給与から特別徴収することができるようになりました。

65歳未満の給与特徴者の方で、公的年金等から算出される税額の納付方法が普通徴収(納付書や口座振替)になっている方は、勤務先から申請をいただければ給与特徴に切替することができます。この場合、年税額の全てが給与特徴になります。

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2

電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161

メール:zeimu@city.ogi.lg.jp

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。