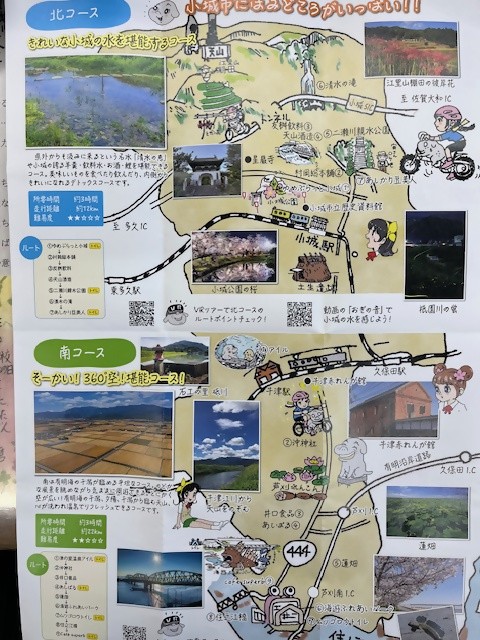

No.29「2024年、令和6年の上半期を振り返る」~定例教育委員会教育長報告より~【令和6年8月6日】

更新日:2024年8月 6日

小城市教育委員会では、毎月第4木曜日(特別な事由がある場合は、変更もあります。)に定例会を開催しています。その会議の冒頭に教育長報告がありますが、その際に私の所感も含めて、その月の事業や状況を報告しています。

この定例会は市民のみなさんにも公開しておりますので、ぜひ、一度ご来庁して傍聴していただき、委員会の様子等を知っていただきたいと思います。

2024年、令和6年の上半期を振り返るとともに、改めて、私自身、心新たにして取り組んでいきたいと思っておりますので、この半年6回の報告書の一部、私の所感をご紹介させていただきます。

*1月(2024.1.25)教育長報告より*

2024年、令和6年、新しい年がスタートして3週間が過ぎました。今年は新年早々に、能登半島地震、羽田空港での飛行機事故と、無情、非情な災害、痛ましい事故が起こり、『いつ、どこで、何が起こるかわからない』といった日常の生活を一変する災害がありました。被災されてお亡くなりになられた方にご冥福をお祈りするとともに、未だに避難生活を強いられている多くの方々に、一日でも早く安心・安全な生活に戻られるように、その復旧・復興を切に願い、お祈りしています。そのような状況下でしたが、飛行機事故では「奇跡の18分」…素早く避難し全ての方々の命が守られたことは、乗務員のみなさんのとっさの冷静な判断と行動は、命を守る素晴らしい対応であり、日常から万が一に備えての危機意識の高さと危機対応に対する適切な実践と言えます。

一方、明るい話題として、ニューイヤー駅伝でのひらまつ病院チームの活躍、全国高校大会…ラグビーの佐賀工業ベスト4、サッカーの佐賀東ベスト8など、スポーツの力で元気や勇気をもらいました。今年10月には、『SAGA2024国スポ・全障スポ大会』が開催されます。多くのみなさんが、やる・みる・ささえるスポーツを通して、活気ある人づくり、まちづくりにつなげていくことができ、また、子どもも大人も苦難や苦境を人々の力をあわせて、乗り越えることができる1年になればと強く願っています。

小城市教育委員会の基本目標「城創伝心…人づくり」に関係職員一人一人が力を合わせて、それぞれの組織がチームとして一丸となり、「人づくり」のために子どもたちや市民の皆様に対し人の繋がりを大切にして、笑顔を与えられる仕事に取り組み、多くの課題解決を目指していきたいと思います。

*2月(2024.2.22)教育長報告より*

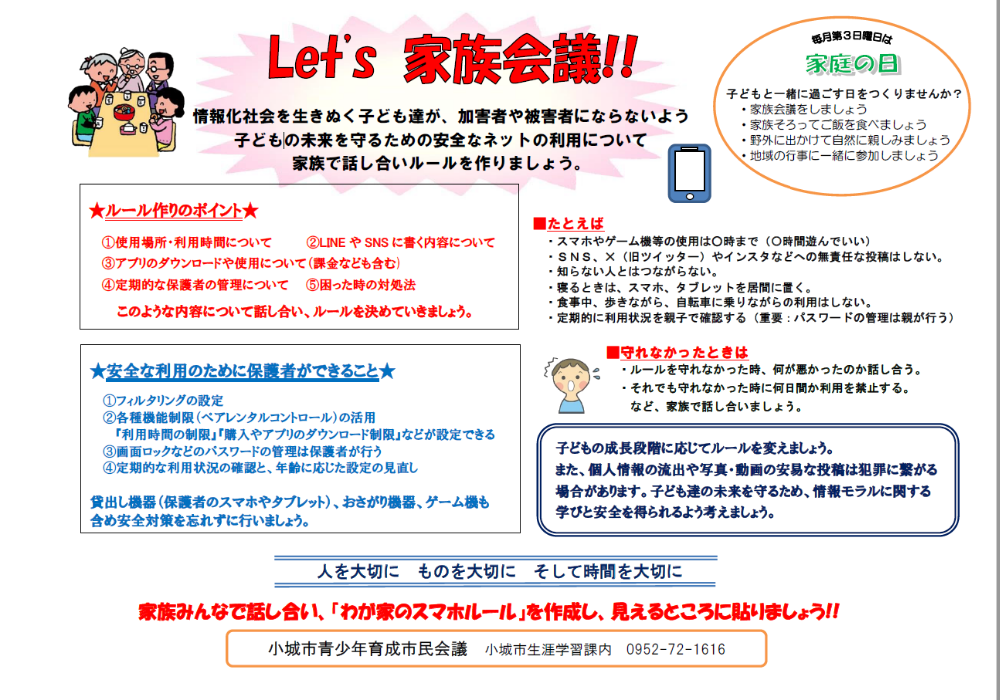

その大きな課題の一つとして、『情報モラル教育』があります。現代の情報化社会の中、今や多くの家庭にはパソコンやタブレットがあり、多くの大人は、スマホ、携帯を所持しており、自由にインターネットが利用できる環境の中にあります。そして子どもたちはどうかというと、スマホ、携帯ばかりでなく、パソコン、ゲーム機等、自由にインターネットが利用できる環境も多くの家庭にあり、大人と変わらずインターネット社会に生きていると言って過言ではありません。

学校では、ICT活用教育で学習に効果を上げようとしている現在の『明るい社会』も、インターネットの使い方を間違ったり、モラルを守らなかったりすることなど、情報モラル教育が浸透できなかったりすると、『暗い社会』をつくりあげてしまいます。

その暗い社会とは、インターネットに関わる犯罪やSNSのトラブルでいじめになったり、子ども同士の人間関係がこじれたり、差別、誹謗中傷など人権問題を起こしたり、命や人権が守られない社会と言えます。また、ゲームや動画サイトにのめり込みするなどして体調を崩したり生活習慣が大きく乱れて心身の成長を阻害するなど、健康の面においても、大きな課題や問題も日に日に増加している現状もあります。

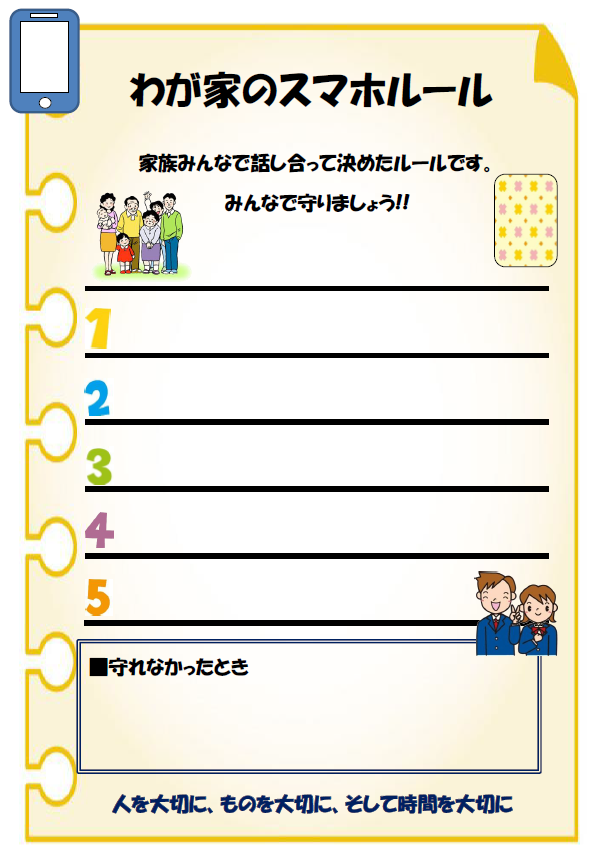

情報モラル教育を子どもたちに浸透させ、『明るい(インターネット)社会』にするためにも、今後、学校教育ばかりではなく、家庭での親子の話し合いが不可欠であり、避けて通ることができません。私たち大人もしっかりと子どもたちとともに考えて話し合い、この情報化社会に生きる子どもたちに、人を大切にすること、ものを大切にすること、そして、時間を大切にすること、この3点を自分のこととして考えて、自分の将来の夢に向かって、その実現を目指してほしいと強く願っています。

2024年2月4日 第29回高田保馬博士をたたえる会(ドゥイング三日月)

Let's 家族会議(左) わが家のスマホルール(右)

*3月(2024.3.28)教育長報告より*

令和2年3月の新型コロナウィルス感染症対策による「全国の学校一斉休校」から、丸4年が経過し、特に今年度は昨年5月に2類から5類に変更されたこともあり、少しずつ人の動きも活発になってきました。この4年間は、新たな視点から発想を変え、知恵を出し合い、以前のような形ではなくても、新たな形に工夫、修正したりもしながら教育活動を展開してきました。

私たち大人が小中学校の時に経験したこともない環境の中で、子どもたちもたくましく育ってきて、今年は晴れやかな気持ちで卒園式、卒業式、修了式を迎えることができたのではないかと思います。改めて、多くの関係者のみなさんに、この節目の時に感謝の気持ちでいっぱいになりました。

そして平成23年3月11日に発生した東日本大震災から13年が経ち、今年初めの能登半島地震の被災もあり、防災教育の大切さと人が安心して生活し、教育を展開できるためには、やはり多くの人の支え、支援、応援が必要なことも改めて認識するところです。

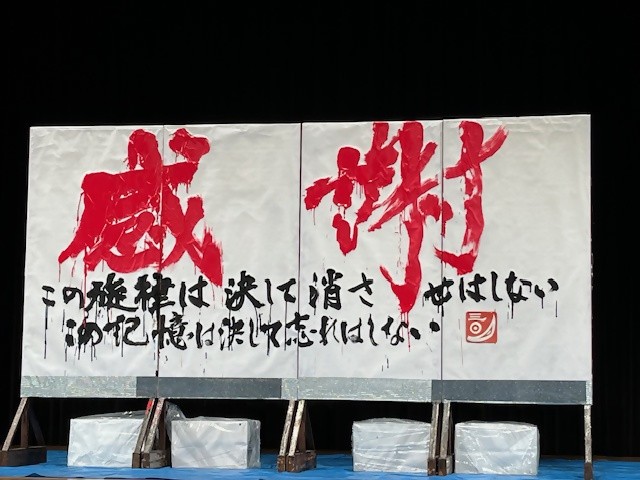

また先日、第1回市議会定例会も閉会し、教育委員会としての課題も多くありますが、全議案の可決承認をいただき、いよいよ令和6年度のスタートを迎えるばかりになりました。年度末にあたり、人の別れと出会いの時、今年も、やはり『感謝』の節目の時を迎え、これからの多くの課題の解決のために、今後も多くの人の力を結集し、新年度も心新たにして、城創伝心「人づくり」に取り組んでいきたいと思います。

市役所庁舎前花壇のチューリップ

*4月(2024.4.25)教育長報告より*

4月17日には、令和6年度佐賀県教育委員会・市町教育委員会協働会議が開催されて、冒頭に佐賀県教育委員会甲斐教育長より新たに「佐賀県教育大綱Vol.3~人づくり大県 さが~」について、説明がありました。山口知事のメッセージの中に「自分で自分のことを決められる子どもに育てたい。…そして、人の痛みや辛さをわかる子どもたちを育てたい。…」とありました。子どもたちがこれからの厳しい社会を生き抜くために、その生きる力を育むためにも、「教育で人づくり」しかありません。その教育に関わる人には、「教育・保育は、人なり」という意識がやはり重要となってきます。そこには、子どもに対して確かな愛情を持つこと、教育・保育に対してひたむきな情熱を持つこと、人として誇りや使命感を持つこと、その「人なり」を原点と捉えて、教育・保育に専念することの大切さを改めて痛感しております。

小城市教育委員会の基本目標『城創伝心』…「人づくり」のために、これまでの経験、学習したことを生かしながら、教育委員会が一致団結して、支え合い高め合うチームで取り組んでいきたいと思います。私自身も、これまで同様に「人との出会い」や「人と人との関わり合い」を大切にして、「当事者意識・自分のこと」として考えることを心がけていき、子ども、保護者、地域のみなさんから信頼される仕事をしていきたいと心新たにしています。

|

『城創伝心』小城市教育の基本目標 小城市の歴史と伝統を受け継ぎ 文化を創造する豊かな心を育み 後世へ伝える 人づくり |

*5月(2024.5.23)教育長報告より*

新型コロナウィルス感染症も昨年5月8日から5類に移行し、1年が経過しました。まだ感染症に対する不安はあるものの、多くの社会的な活動もコロナ禍前に戻りつつあり、コロナ禍の中で経験したことをいかし、今後の教育活動が更なる充実発展することを改めて期待しています。

5月9日と10日には、長崎市において第74回全国都市教育長協議会総会・研究大会が「生きる力を育む教育の在り方」を大会テーマに開催されました。全国約800市の教育長が一堂に会して、意見交流できたことはとても価値があり、有意義なものになりました。

〇教育に求められていること…予測困難な社会という現状の中、複雑多様化する課題に柔軟に対応可能な能力を育むこと

〇教育の役割…誰一人として取り残すことのない個別最適・協働的な学びの実現

…社会の変化・多様な人々のニーズを踏まえて、生きがいを感じて個々が活躍できる社会の実現

〇生きる力を育む…一人一人の個性が最大限に引き出され、多様な人々と協働しながら主体的に社会に関わっていける力を育む

私たちは「今一度、教育が国づくりの基盤であることを社会に向けて、強く発信し、社会とともに協働して、子どもたちを見守り育てていく気運を高めていく」ためにも教育委員会としての機能強化を図ることに努めていかなければならないと改めて、再確認する大会になり、心新たにしたところです。

|

第74回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会 令和6年5月9日(木)~10日(金)長崎市

テーマ「生きる力を育む教育の在り方」

2 『学校教育』について

3 『生涯学習』について |

*6月(2024.6.27)教育長報告より*

15日には、牛津町で「津の里ミュージアム」が開講しました。今年度は、二つのコース「レッツ工作隊」と「料理大好き隊」で、今月から月1回の計9回の体験活動がスタートしました。お世話をしてくださる地域スタッフの方々と高校生(牛津高校・小城高校)と一緒に子どもたちに学校とは違う場で「生きる力」を育んでもらう素晴らしい地域の教育活動になっています。今年は、この体験活動の参加経験のある小城高校の生徒さんも参加されており、この活動も、20年を超える活動を継続されています。こうした繋がりもあり、とても有意義な地域活動になっており、心より感謝しています。子どもたちのために、これからも長く継続した活動になりますように、地域のみなさんのご協力を切に願っています。

問い合わせ

小城市教育委員会 教育総務課 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2

電話番号:0952-37-6130 ファックス番号:0952-37-6167

メール:kyouikusoumu@city.ogi.lg.jp

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。