No.32「2025年、令和7年の下半期を振り返る」~定例教育委員会教育長報告より~【令和7年12月26日】

更新日:2025年12月26日

2025年、令和7年が間もなく終わろうとしていますが、今年の後半の数か月は、例年以上の猛暑、酷暑の中での生活となりました。また、終戦後80年を迎え、改めて、平和の尊さ、いのち・人権の尊さ、安心安全な暮らしの実現、心身の健康の保持増進…さまざまなことを考える節目の時でもありました。そのような中においても多くのみなさんが、知恵を出し合い工夫し、人と人との繋がり大切にしながら、「新しい教育・文化」の創造へと活気ある活動も多くみられ、元気をたくさんいただきました。

多くの市民のみなさんに感謝するとともに、今後のさらなる飛躍をお祈りします。

これまでのコラムでもお知らせしていますが、小城市教育委員会では、毎月第4木曜日(特別な事由がある場合は、変更もあります)に定例会を開催しています。その会議の冒頭に教育長報告がありますが、その際に私の所感も含めて、その月の事業や状況を報告しています。

今年の後半を振り返るとともに、私自身、新しい年に向けて、小城市の教育行政における方向性を見出していきたいと思いましたので、この半年の報告書の一部をご紹介させていただきます。

*7月(2025.7.24)教育長報告より*

今年の梅雨は短く、6月8日に梅雨入りし、6月27日に梅雨明けしてからは「熱中症警戒アラート」が出される日も多く、「災害級の暑さ」と表現されるように、連日、猛暑、酷暑が続いています。今後も、暑さばかりではなく、大雨や台風などと同様に危機的な状況を想定するとともに、自分事として捉え、「安全な居場所を確保し、命を守る」ことを最優先にして取り組まなければならないと思います。

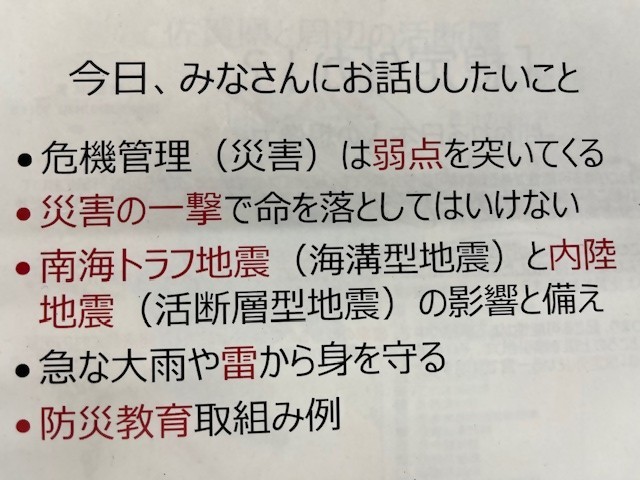

7月1日には、県内20市町の教育長、教育委員のみなさんが一堂に会して、佐賀県市町教育委員会連合会総会・研修会が開催されました。気象防災アドバイザーの溝上芳雄さんの講演会では、「南海トラフ巨大地震の佐賀県への影響、地震・大雨等の災害、その実際と対応」について、「災害は弱点を突いてくる」「災害の一撃で命を落としてはいけない」「急な大雨や雷から身を守る」など、具体的にその対応について考える機会となり、とても意義深い研修会となりました。

今年度、1学期の学校訪問は、7校を訪問しました。現在の学校教育の状況を直接見ることができて、大変有意義な訪問となりました。市内の小中学校においても、全国の状況と同様に、学力向上、特別支援教育の充実、いじめ問題、不登校対策など、大きな問題・課題を抱えている現状ではあります。そのような中にありながらも、各学校における教職員一人一人が子どもたち一人一人と向き合い、チーム学校としての取組や日々の教育活動が充実して行われています。子どもたちの真剣な眼差しや笑顔、そして先生方と子どもたちがしっかり向き合って授業が展開されており、大変有難く、うれしく思いました。今後も、人と人との関係を大切に保ちながら、生きる力の育成につながっていくことを期待しています。

2025年7月1日 佐賀県市町教育委員会連合会講演会

*8月(2025.8.28)教育長報告より*

また、この夏、今年は戦後80年を迎えています。「平和の願いを後世へ」という節目の日(8月6日、8月9日、8月15日)を迎え、世界に目を向けると、依然として続く戦争・紛争が絶え間なく起きています。平和教育においては、戦争体験の継承とともに、「戦争のない平和な社会」を永遠に持続させるために、私たちは今、何をどのように伝え、行動するのか、大人も子どもも共に考え、恒久平和のために取り組んでいきたいと考えます。

*8月は佐賀県「同和問題啓発強調月間」です。小城市人権・同和問題を考える講演会(8月1日)、第51回九州地区人権・同和教育夏期講座佐賀大会(8月19日~20日)に参加し、改めて部落差別の現実を考える機会となりました。全ての人の尊い命と尊い人権を守るために、引き続き私自身が当事者意識を持ち、全ての人が安心して生活できる差別や偏見のない社会を目指して、教育・啓発の重要性を認識し、具体的な取組を実行しなければならないと思いました。

| 令和7年度県・市町教育長意見交換会 (1)給特法改正法に係る教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について (2)障害のある子どもの学びの場の検討について (3)県立教育支援センターの必要性と今後の各市町不登校対策事業等への支援について (4)不登校対策の充実と強化について |

*9月(2025.9.26)教育長報告より*

9月上旬に日本列島を横断した台風15号の影響で、静岡県などでは竜巻が発生し、瞬間風速75メートルというこれまでにない突風により、多くのけが人や家屋等の倒壊など大きな被害がありました。近年の自然環境の変動においては、改めて「いつ、どこで、何が起こるか、わからない」ということを念頭に置き、現在の自然災害の対応に関して、児童生徒の防災教育の取組の必要性が高まっています。誰もが自分のこととして捉えるとともに、自らの命を守るために「主体的に考え、行動する態度」の育成に取り組まなければならないと再認識しています。

一方、今月中頃までの暑さも、最近は朝夕が少しずつ涼しくなり、めっきり秋らしくなってきました。まだ日中の暑さはあるものの、学校や園の行事は暑さ対策をとりながら、それぞれの場所で、さまざまな教育・保育活動が行われています。子どもたちにとっては、一つ一つの活動が重要な体験・経験であることを認識し、その成果発表の場なども工夫し、指導・支援していただいている関係者のみなさんに、改めて感謝しています。子どもたちにとって、何よりも安心・安全で実りの多い教育活動が展開され、一歩一歩成長する期間になることを期待しています。

小城高校壁画プロジェクト

*10月(2025.10.23)教育長報告より*

そして【実りの秋】~文化、スポーツ、芸術、芸能~。この時期はとても活動しやすい季節であり、多くの市民のみなさんが何らかの活動に取り組むには最適な季節でもあります。その中でも10月5日に上映された三日月映画は、多くの人のチカラを感じたとても素晴らしい感動の映画でした。多くのみなさんに関わっていただき、高田保馬博士への思い、三日月への思い、これからの願いが結集された映画でした。これから、多くのみなさんに観ていただけることを楽しみにしています。多くの関係者のみなさんに、本当に感謝しています。

*11月(2025.11.27)教育長報告より*

学校教育においては、11月5日の小城市教育研究大会(平成22年度~)も今年度で15年目を迎え、発表校(岩松小、三日月小、三日月中)においては、公開授業や分科会の教育実践が行われました。今年も、関係者に加え地域の多くの皆様にも参観いただき、小中学校の先生方の熱心な意見交流もあり、今後の各学校における教育実践の充実が大いに期待されるものとなりました。

また11月6日に、令和7年度研究授業方式による衛生管理研究会が多久市で開催されました。安心・安全でおいしい給食を提供するために、小城多久地区の栄養教諭・学校栄養職員、給食調理員のみなさんの資質の向上を図る目的で、毎年開催されています。日ごろより学校給食に関わっていただいている関係者のみなさんに、改めて感謝しています。

*12月(2025.12.25)教育長報告より*

今月は、「書」ということを改めて考える機会がありました。小中学校の授業の中には、書写・書道という「書」の学びがありますが、その教育や活動の意義という観点から、「書」というのは、我が国の伝統文化を体験的に学ぶ重要な教育であり、その学習や活動であるといえます。そしてそこには、文字を整えて書くという、その「書」の技術を追求していくばかりではなく、「書」を通して、集中力・姿勢・礼節・心の落ち着きなどを養い、豊かな心の醸成にもつながるものでもあります。さらに「書」は、自分を磨き、自分を表現する芸術的な価値も高く、その人自身の感性を育むものでもあると思います。

小城市は、明治期に活躍した書聖中林梧竹翁のふるさとです。この"梧竹さん"は「書」に深くかかわった小城市の偉人です。"梧竹さん"は長きにわたり「書」の研鑽に励み、多彩な感性や表現力でふるさと小城市に数多くの作品を残されており、小城市の中林梧竹記念館には、多くの作品が収蔵・展示されています。小城市教育委員会としても、現代社会においてICT活用が進む中でも手書きの価値をしっかりと位置付けて、鑑賞することも含め、子どもから大人まで、幅広く多くのみなさんに「書」に親しんでいただくとともに、中林梧竹の魅力や伝統文化への理解を深められるよう、「書」の教育・啓発の充実に努めていきたいと思います。

令和7年も、間もなく終わろうとしています。この一年を自分のこととして一つずつ素直に振り返り、新たな年に向けて生かしていきたいと思います。

2025年12月6日 じんけんふれあい講演会表彰式

問い合わせ

小城市教育委員会 教育総務課 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2

電話番号:0952-37-6130 ファックス番号:0952-37-6167

メール:kyouikusoumu@city.ogi.lg.jp

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。